Текст подготовлен в сотрудничестве с Lenta.ru

В конце 2014 года в издательстве «МГИМО-Университет» вышла книга руководителя агентства «Внешняя политика», колумниста «Ленты.ру» Андрея Сушенцова «Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов». Эта монография стала результатом многолетнего исследования автором мотивов внешней политики США в международных конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на постсоветском пространстве. Ниже представлен фрагмент этой книги.

В основе стратегии США в конфликтах в Афганистане и Ираке в 2000-х лежали национальные интересы Соединенных Штатов в том виде, как их понимали руководители республиканских администраций Джорджа Буша-младшего.

Попавшие в документы внешней политики США официальные обоснования стратегии — политические, идеологические, военные — звучали глобально, формулировались в отрыве от конкретных региональных и страновых проблем.

С одной стороны, это стало очередным следствием исторического отсутствия на границах США значимых угроз безопасности и связанной с этим привычки к осмотрительности в делах войны и мира. Другой причиной было то, что политическое творчество и принятие решений по ключевым вопросам внешней политики в администрации Джорджа Буша-младшего сосредоточились в руках специалистов по общим проблемам, среди которых регионоведы почти не встречались.

Стратегические цели Соединенных Штатов на уровне доктринальных формулировок в принципе не были операциональными, не касались уровня конкретного целеполагания («война с террором и тиранией», противостояние со странами «оси зла», глобальная демократизация), а решения о практических шагах по реализации курса принимались ситуативно. Другими словами, в начале 2000-х в Вашингтоне существовал принципиальный настрой на проведение силовой демонстрации где-либо в мире, но не было понимания, когда именно, где и против кого такую демонстрацию следует осуществить. Осенью 2001 года в Белом доме решение об объекте первой силовой акции в рамках «войны с террором» (выбор между Афганистаном и Ираком) принималось членами Совета по национальной безопасности в течение всего четырех дней.

В результате недооценки ресурсоемкости стратегии ведения двух войн одновременно в двух странах, имевших ярко выраженную специфику, во второй половине 2000-х США столкнулись в Афганистане и Ираке с проблемой перенапряжения сил.

Ее осознание американским избирателем повлекло отход умеренных слоев американского общества от поддержки курса республиканцев. В сочетании с нарастанием финансового кризиса 2008-2009 годов это дало тот перелом общественных настроений, который привел к поражению республиканцев на президентских выборах 2008 года.

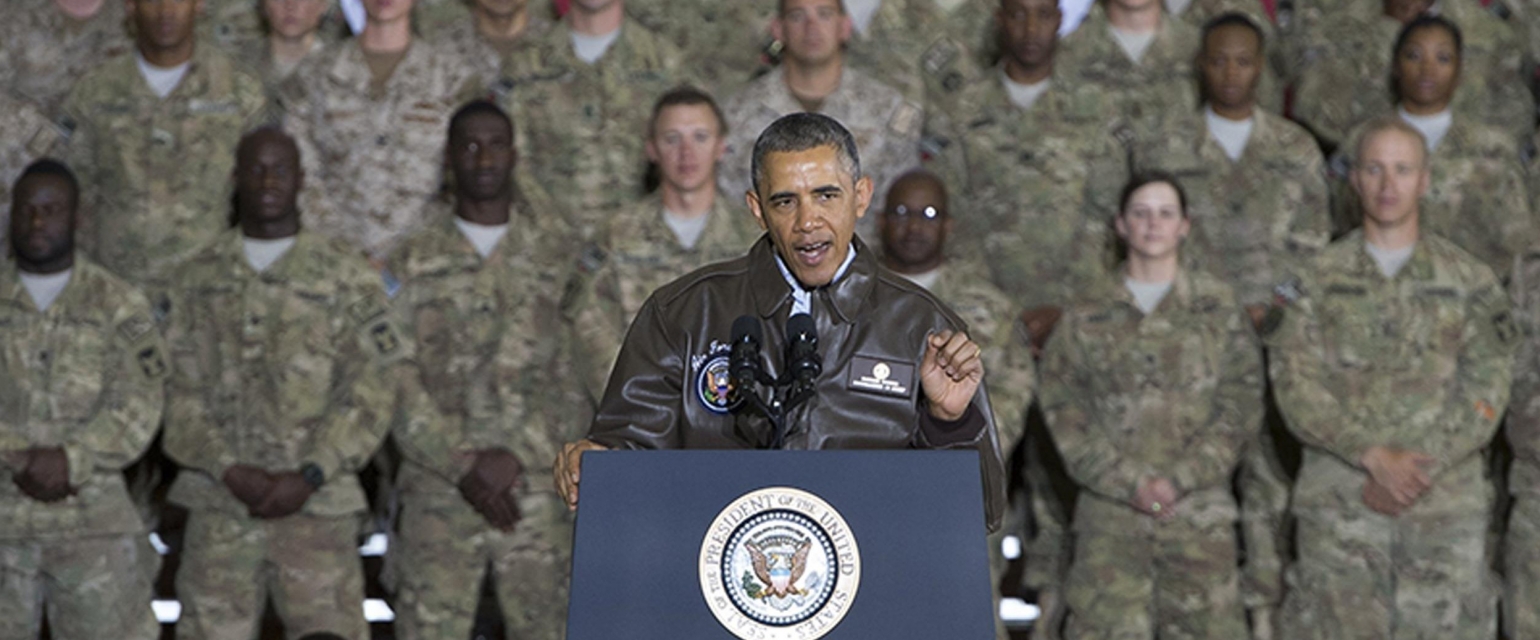

С приходом в Белый дом администрации Барака Обамы в США была разработана система мер по модернизации стратегии участия в региональных конфликтах в Афганистане и Ираке под лозунгом «ответственного завершения войны». Смена курса выразилась в отказе от исключительной опоры на военную силу и методы оперативного контроля извне. Из политического лексикона американских политиков были изъяты провокационные формулировки о «строительстве демократии». Вместо этого американцы стали говорить о «партнерстве», особенно в ходе публичных выступлений Обамы в столицах мусульманских стран.

Внешнеполитический активизм привел к относительному ослаблению военно-политического влияния США в конце первого десятилетия 2000-х годов. Оно произошло в результате чрезмерного напряжения сил, связанного с попыткой Вашингтона осуществить политическую «трансформацию» обширных регионов на Ближнем Востоке и в поясе границ России. Переоценка эффективности силового инструментария политики вкупе с неоправданно высокими ожиданиями от программ содействия международному развитию привели руководство США к просчету в вопросе о политических траекториях режимов в Афганистане, Ираке, Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, Украине, Грузии и др.

Вопреки надеждам на модернизационный рывок в странах, добровольно принявших американское доминирование (Грузия, Украина) или вынужденных сделать это под давлением силы (Афганистан, Ирак, Ливия), в них произошла глубокая архаизация жизни, которой не знали даже те государства региона, которые пострадали в 1990-х от гражданской войны. В результате слома существовавшей в этих странах государственной системы и замены ее на условно «демократическую» произошла катастрофическая деградация сложившейся системы властных полномочий и социальных институтов. Эти процессы вызвали к жизни череду локальных международных конфликтов (грузино-югоосетинский, конфликт на Донбассе, на границе иракского Курдистана и Турции, в афгано-пакистанском пограничье, в Мали) и усугубили дестабилизацию региональных систем безопасности.

Начало народных волнений в странах Ближнего Востока и Магриба имело самостоятельную динамику и застало США врасплох. Нецеленаправленная политика Вашингтона по смене режимов дала толчок этим драматическим процессам, хотя именно США стимулировали их и приняли участие в силовом свержении режима Муаммара Каддафи в Ливии. Однако заметно, что региональная политика США на Ближнем Востоке в 2011-2014 годах давала характерный пример кризисного реагирования в ситуации неопределенности.

Сложность ситуации состояла в том, что США фактически были вынуждены поддержать протестующих против тех своих союзников, на которых держались основы региональной системы безопасности. Вашингтону было важно сохранить преемственность египетско-израильских отношений, но было сложно не приветствовать приход к власти в Каире ревизионистов. Косвенно это сыграло на пользу идеи демократизации, но повредило непосредственным стратегическим целям Вашингтона и ухудшило среду безопасности в регионе.

По итогам военных кампаний в Афганистане и Ираке возникла основа для американского долгосрочного военного присутствия на материковой части Ближнего и Среднего Востока.

Впервые со времени войны в Персидском заливе 1991 года Соединенные Штаты получили инструмент прямого силового воздействия на ситуацию в Центральной Евразии, опираясь на материковые плацдармы. В начале 2000-х в литературе была выдвинута гипотеза об «окружении Ирана» силами США с восточного и западного флангов.

В результате операции в Афганистане американские вооруженные силы заняли стратегически важные позиции на северных и южных границах Пакистана, что значительно облегчало возможность опосредованного контроля над ядерным потенциалом Исламабада с перспективой его силового захвата в случае угрозы попадания оружия массового уничтожения в руки исламских экстремистов. Свергнув режим Саддама Хуссейна в Ираке, Соединенные Штаты получили дополнительный эффективный рычаг воздействия на мировой рынок нефти в сторону его стабилизации или контролируемой дестабилизации.

При этом в долгосрочной перспективе сохранялась опасность раскола Ирака после предстоящего вывода американских войск. По крайней мере с начала 1990-х курды проживали в самоуправляющемся анклаве на севере Ирака и, опираясь на идею «курды — крупнейший в мире разделенный народ», вынашивали планы обретения суверенитета и независимости. Идея возможного отделения иракского Курдистана питала сепаратистские силы в странах проживания значительных общин курдов (прежде всего в Турции, Иране, Сирии).

Россия реагировала на стратегию США в афганском и иракском конфликтах избирательно. По-видимому, в осуществлении своей линии Москва ориентировалась главным образом на безопасность СНГ. Насколько можно судить, именно поэтому Российская Федерация демонстрировала низкую активность в вопросах иракской ситуации и вела себя активно в Афганистане, оказывая на определенных условиях помощь США и отдельным странам НАТО. В ряде случаев это заметно повышало эффективность кампании союзников против талибов.

В ходе реализации политики «демократической трансформации» на Ближнем Востоке и в поясе границ России, США получили болезненный опыт, который побуждал их к осмотрительности в таких типологически сходных ситуациях, как конфликт в Сирии и на Украине.

Вашингтон также стремился прекратить свое участие в инициированных администрацией Джорджа Буша-младшего затяжных конфликтах в Афганистане и Ираке. Зачастую США проводили этот процесс в одностороннем порядке и не сопровождали его необходимой координацией действий с заинтересованными и вынужденно вовлеченными в эти ситуации странами. В этом просматривалось появление новых узлов международных противоречий.

Активность американского вмешательства в дела Ближнего Востока, Центральной Азии, Южного Кавказа остается высокой. В этом просматриваются симптомы сглаживания исторической закономерности переходов между периодами внешнеполитического активизма США и этапами замкнутости, накопления сил. Но если в начале 2000-х американский политический активизм был произвольным, то в начале второго десятилетия XXI века он все более становился вынужденным.

Долгие годы нанесение ядерных ударов по японским городам Хиросима и Нагасаки оправдывалось стремлением скорее покончить с войной. Широко распространено мнение, что именно они заставили Японию вскоре объявить о готовности капитулировать. Особые гуманисты в этой связи даже говорят о том, что продолжение противостояния традиционными методами не имело бы присущего применению ядерного оружия шокового эффекта и, таким образом, жертв «обычной» войны могло бы быть намного больше. Если это так, то аналогичным образом можно оправдать и новые ядерные удары.

Москва и Брюссель продолжают активные дипломатические маневры вокруг выстраивания новой архитектуры безопасности в Европе. Украинский кризис продемонстрировал, что старая, полуразвалившаяся система уже не работает. И Москва настаивает на создании новой, которая учитывала бы не только реалии Европы после холодной войны, но и реалии «мира после Майдана».

Неизбежные уступки участников переговорного процесса должны быть соразмерными понесенным в конфликте потерям, а также отражать степень выполнения уже достигнутых договоренностей. То есть доверие между задействованными сторонами должно возникнуть на основе достижений Минского процесса, на совпадении деклараций и действий. Напротив, нежелание участников урегулирования разрешить конфликт можно проследить по тому, сколько пунктов Минских соглашений не выполнено.

В центре внимания на прошедшей неделе были судьба антироссийских санкций, переговоры о сирийском урегулировании и публикация докладов об обстоятельствах крушения малазийского Боинга на Украине.